Die Familie der Muränen (Muraenidae)

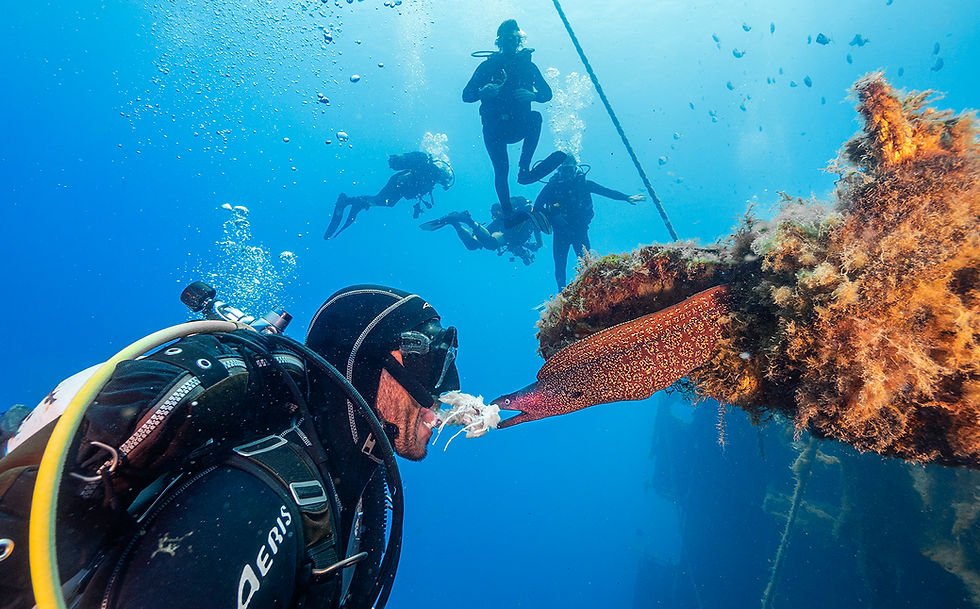

Taucher füttert Mittelmeer-Muräne (Muraena helena) (c) Rafi Amar

Sternfleckenmuräne (Echidna nebulosa) im Roten Meer, bei Marsa Alam (Bild: rochard)

Muränen (Muraenidae) sind eine Familie aalartiger Knochenfische, die mit etwa 200 bisher bekannten Arten in flachen tropischen und subtropischen Meeren verbreitet sind. An den Küsten des südlichen Europa leben zwei Arten: die Mittelmeer-Muräne (Muraena helena) und die Braune Muräne (Gymnothorax unicolor). Besonders häufig sind Muränen in den tropischen Korallenriffen: Bei den Marianen und bei den Marshallinseln werden 54 Arten gezählt, in den Gewässern um Hawaii sind sie mit 32 Arten nach den Lippfischen (Labridae) die artenreichste Fischfamilie.

Da den Muränen die paarigen Flossen und die Kiemendeckel fehlen, ähneln sie äußerlich Schlangen. Muränen werden 17 Zentimeter bis vier Meter lang (Strophidon sathete).

Riesen-Deltamuräne (Strophidon sathete)

Sattelfleckenmuräne (Gymnothorax equatorialis) © Ernesto Solana

Merkmale

Muränen sind langgestreckt und seitlich abgeflacht, die Anzahl der Wirbel liegt normalerweise zwischen 110 und 200, maximal sind es 260. Der Körper ist muskulös, besonders der Nacken. Die Färbung ist oft bräunlich oder schwärzlich purpurn, tropische Arten sind häufig bunt gemustert oder auch hell. Die Brust- und Bauchflossen sind schon bei den Larven vollständig verschwunden – im Gegensatz zu anderen Aalartigen ohne paarige Flossen, die Brust- und Bauchflossen im Larvenstadium noch besitzen. Der Schultergürtel ist zu einer dünnen Spange reduziert (Ursprung von Pharyngeal-Muskeln).

Die Haut ist schuppenlos und von einer dicken, an der Luft klebrig werdenden Schleimschicht überzogen, die die Tiere beim Gleiten durch scharfkantige Felsen oder Korallen vor Verletzungen schützt. Bei der indopazifischen Gelbmaulmuräne (Gymnothorax nudivomer) wurde ein giftiges Hautsekret gefunden. Das Blut der Muränen ist – wie das vieler, vielleicht aller anderen Aalartigen – durch hämolytische Proteine giftig. Das Gift kann durch Erhitzen über 75 °C zerstört werden. Das Seitenlinienorgan der Muränen ist auf ein bis drei Porenreihen am Kopf und ein bis zwei Poren in der Kiemenregion reduziert. Bei einigen Arten sind die Poren weiß eingefasst und gut zu erkennen.

Die Maulspalte ist tief, reicht bis weit hinter das Auge und ist mit zahlreichen Zähnen besetzt. Neben den normalen Zähnen auf dem Kieferrand besitzen viele Arten noch spitze Knochenfortsätze in der Mitte des Oberkiefers. (Der Schädel weicht in dieser Region stark von dem der anderen Teleosteer ab.) Diese „Pseudozähne“ werden bei geschlossenem Kiefer umgeklappt. Die Zähne sind ein wichtiges Merkmal bei der Unterscheidung der Gattungen und Arten.

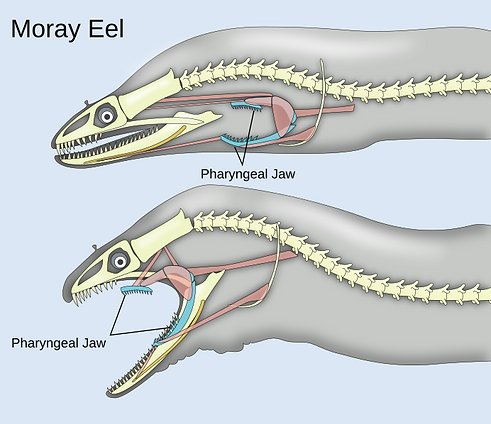

Im Schlund der Muränen sitzen die nur von Muskelbändern gehaltenen sogenannten Schlund- oder Pharyngealkiefer, die Teilen von Kiemenbögen entsprechen und dabei helfen, größere Futterbrocken in Richtung Magen zu ziehen.

Schlundkiefer der Muränen Muränen besitzen zwei Kieferpaare:

1) die Mundkiefer zum Fangen der Beute; und 2) die Schlundkiefer

Kopf und Zähne der Tigermuräne (Enchelycore anatina)

Die Kiemenöffnungen liegen weit hinten am Kopf und sind klein und oval. Die Kiemendeckel fehlen; dafür sind aber die Branchiostegalradien, die die Kiemenmembran aufspannen, zahlreich und gut entwickelt. Muränen müssen das Wasser deswegen – und weil das Suspensorium kaum beweglich ist – durch regelmäßiges Öffnen und Schließen des Mauls durch die Kiemen pumpen – ein Verhalten, das von Tauchern oft fälschlicherweise als „Drohen“ angesehen wird. Drohen die Fische wirklich, reißen sie ihr Maul weit auf und verharren so, bis die Gefahr vorüber ist.

Muränen haben vier Nasenlöcher, von denen zwei an der Schnauzenspitze, die beiden anderen über den Vorderrändern der Augen sitzen. Die Nasenlöcher sind durch ein faltiges Kanalsystem miteinander verbunden, was eine große innere Oberfläche ergibt und den Fischen einen ausgezeichneten Geruchssinn verleiht. Sie sehen dagegen sehr schlecht. Sowohl die vorderen als auch die hinteren Nasenlöcher können röhrenartig verlängert sein. Die vorderen ragen dann über die Schnauzenspitze, die hinteren wirken wie Hörner zwischen den Augen.

Die Nasenlöcher sind auch das sicherste Unterscheidungsmerkmal zu den ähnlich aussehenden Schlangenaalen (Ophichthidae), denen ebenfalls oft die Brustflossen fehlen. Alle vier Nasenlöcher der Schlangenaale sitzen an der Schnauzenspitze, zwei von ihnen enden in nach unten gebogenen Röhren.

%20Geistermur%C3%A4ne%20(_e.jpg)

Geistermuräne (Rhinomuraena quaesita)

Die vorderen Nasenlöcher enden in blattähnlichen Auswüchsen, die hinteren Nasenlöcher enden über den Augen.

Drachenmuräne (Enchelycore pardalis) © Rafi Amar

Die hinteren Nasenlöcher sind bei dieser Art röhrenartig verlängert.

Lebensweise

Alle Muränen leben mehr oder weniger versteckt in Höhlen, Felsspalten und Korallenriffen und verlassen höchstens nachts zur Jagd vollständig ihren Unterschlupf. Sie schwimmen mit Hilfe schlängelnder Bewegungen des ganzen Körpers. Tagsüber ragt meist nur der Kopf aus dem Unterschlupf. Muränen sind standorttreu und suchen immer wieder dasselbe Versteck auf. Größere Muränen haben auch mehrere Unterschlupfe, die bis zu 200 Meter weit auseinander liegen können. Höhlensysteme können von einzelnen oder von mehreren Muränen, manchmal auch von verschiedenen Arten, bewohnt werden. Muränen leben oft dauerhaft mit Putzerlippfischen oder Putzergarnelen zusammen.

Von diesen lassen sie sich säubern und im hierfür geöffneten Maul zwischen den Zähnen befindliche Nahrungsreste entfernen. Die Putzer werden nicht gefressen.

Die Arten der Gattungen Anarchias und Uropterygius, die alle verhältnismäßig klein sind, verlassen ihren Unterschlupf so gut wie nie und jagen auch ausschließlich in Höhlen und Spalten.

Verschiedene Muränen bewohnen einen Unterschlupf, darunter Marmormuräne (Gymnothorax undulatus) und Netzmuräne (Gymnothorax favagineus) (c) Luis P. B.

Sie sind deshalb so gut wie nie zu sehen und ihre Lebensweise ist weitgehend unbekannt. Einige Muränenarten in Südostasien und Nordaustralien dringen in Brackwasser und Flussmündungen vor, die Goldstaubmuräne (Gymnothorax tile) und die Leopardmuräne (Gymnothorax polyuranodon) auch in Süßwasser. Die Leopardmuräne wurde schon 30 km landeinwärts in Flüssen angetroffen. Keine Muräne lebt jedoch auf Dauer im Süßwasser, die Fortpflanzung findet immer im Meer statt.

Eine Atlantische Weißband-Putzergarnele säubert die Zähne von Muraena augusti

Gymnothorax prasinus teilt sich ihre Höhle mit einer Weißaugen-Muräne (Gymnothorax thrysoideus)

Ernährung

Alle Muränen sind Raubfische und ernähren sich ausschließlich carnivor. Ausgesprochene Nahrungsspezialisten gibt es nicht. Die verschiedenen Arten ernähren sich jedoch bevorzugt, je nachdem, ob sie spitze oder abgerundete Zähne haben, von Fischen und Kopffüßern oder von hartschaligen wirbellosen Tieren wie Krebstieren. Nur wenige Arten fressen Muscheln, Schnecken oder Seeigel. Fischfresser sind vor allem die Arten der Gattungen Enchelycore und Muraena sowie viele Arten der Gattung Gymnothorax. Echidna und Gymnomuraena fressen vor allem hartschalige Tiere. Die Fische jagen vor allem in der Dämmerung oder nachts, größere Exemplare nur jede zweite oder dritte Nacht oder noch seltener. Dabei spielt ihr gut entwickelter Geruchssinn eine große Rolle. Sie fressen auch Aas. Bei einigen Arten der Gattungen Echidna und Gymnothorax wurde bei Aquarienbeobachtungen eine spezielle Verhaltensweise festgestellt, die sonst nur noch bei Schleimaalen vorkommt. Zum Abreißen von Nahrungsstücken aus größeren toten Fischen bilden die überaus beweglichen Tiere einen Knoten und ziehen dabei den Kopf durch die entstehende Knotenschlinge. Diese drückt nun auf die Beute und bildet ein Widerlager beim Herausreißen von Fleischstücken. Die gleiche Technik wird benutzt, um Beute aus engen Spalten zu ziehen. Einige Arten haben dazu auch ein besonders schmales Maul.

Gesprenkelte Muräne (Gymnothorax pictus) hat eine Krabbe erbeutet. Manche Muränen scheuen auch vor einem Landgang nicht zurück, um an ihre Beute zu kommen. (Bilder oben: (c) tluisaw)

Fortpflanzung

Über die Fortpflanzung der Muränen ist sehr wenig bekannt. Bei einigen Arten, so bei der Geistermuräne (Rhinomuraena quaesita) und der Sternfleckenmuräne (Echidna nebulosa), wurde ein Geschlechtswechsel (Dichogamie) festgestellt, der zudem mit einem Sexualdimorphismus einhergeht. Balzende Muränen richten sich auf, umschlingen sich mit den Körpern und reißen das Maul weit auf. Die Riesenmuräne (Gymnothorax javanicus) legt 200.000 bis 300.000 Eier, die nach dem Aufquellen einen Durchmesser von 5 mm haben.

Stammesgeschichte

Fossilien muränenähnlicher Fische sind aus der Monte-Bolca-Formation aus dem mittleren Eozän von Norditalien bekannt. Die beiden Gattungen Dalpiaziella und Paranguilla haben noch kleine Brustflossen und werden in die Familie Paranguillidae eingeordnet. Eine nahe Verwandtschaft mit den heutigen Muränen ist unsicher.

Paranguilla tigrina im Museum für Naturkunde Berlin

Systematik

Muränen gehören zur Ordnung der Aalartigen und innerhalb dieser zusammen mit den zwei artenärmeren und weitgehend unbekannten Familien Chlopsidae und Myrocongridae zur Unterordnung Muraenoidei. Allen Angehörigen dieser Unterordnung fehlen die Schuppen, das Seitenlinienorgan, die Kiemenbögen sind reduziert und das Stirnbein ist geteilt. Die Muränen werden in zwei Unterfamilien, 16 Gattungen und etwa 200 Arten unterteilt.

Unterfamilie Muraeninae

Die Kiemenbogenabschnitte sind nicht verknöchert. Der Flossensaum aus Rücken-, Schwanz- und Afterflosse ist deutlich ausgeprägt.

→ Liste der Gattungen der Muraeniae auf WORMS (World Register of Marine Species)

Riesenmuräne (Gymnothorax javanicus)

Sternfleckenmuräne (Echidna nebulosa)

(c) Craig Peter

Tigermuräne (Enchelycore anatina)

(c) Susanne Spindler

Tigermuräne (Enchelycore anatina)

(c) whodden

Drachenmuräne (Enchelycore pardalis)

(c) Sara Thiebaud

Drachenmuräne (Enchelycore pardalis)

(c) D. Torres-Pulliza

Enchelycore ramosa

(c) Josh Moloney

Enchelycore ramosa

(c) Marine Explorer (Dr John Turnbull)

Zebramuräne (Gymnomuraena zebra)

(c) Sara Thiebaud

Zebramuräne (Gymnomuraena zebra)

Gymnothorax bacalladoi

%20Kastanienmur%C3%A4ne_e.png)

Kastanienmuräne (G. castaneus)

%20Netzmur%C3%A4ne%20(_edi.jpg)

Abbotts Muräne (Gymnothorax eurostus)

(c) J. Martin Crossley

Netzmuräne (Gymnothorax favagineus)

Gelbkopfmuräne (G. fimbriatus)

Grüne Muräne (Gymnothorax funebris)

(c) Rafael de la Parra

Riesenmuräne (Gymnothorax javanicus)

(c) Roxanne Lazarus

Juvenile Riesenmuräne (G. javanicus)

Riesenmuräne (Gymnothorax javanicus)

Zwergmuräne (Gymnothorax melatremus)

(c) uwkwaj

%20s.jpg)

Perlenmuräne (Gymnothorax meleagris)

(c) sea-kangaroo

Gymnothorax mordax

Gymnothorax nubilus

Gelbmaulmuräne (Gymnothorax nudivomer)

© Francois Libert

Gesprenkelte Muräne (G. pictus)

Gymnothorax polygonius

Gelbe Muräne (Gymnothorax prasinus)

© Erik Schlogl

Gelbe Muräne (Gymnothorax prasinus)

(c) Sascha Schulz

Gymnothorax prionodon

Gymnothorax pseudothyrsoideus

(c) Alex Hoschke

Mittelmeer-Muräne (Muraena helena)

Mittelmeer-Muräne (Muraena helena)

(c) Roland Muller

Weiße Geistermuräne (Pseudechidna brummeri)

(c) ulexeuropaeus

Pseudechidna brummeri

Weiße Geistermuräne (Pseudechidna brummeri)(c) David R

Geistermuräne (Rhinomuraena quaesita)

© Ron Greer

Unterfamilie Uropterygiinae

Beim ersten und zweiten Kiemenbogen ist der jeweils unterste der vier Kiemenbogenabschnitte verknöchert. Neben dem Verlust der paarigen Flossen ist auch der Flossensaum reduziert, so dass die Fische noch schlangenähnlicher wirken. Flossenstrahlen sind nur an der Schwanzspitze vorhanden.

→ Liste der Gattungen der Uropterygiinae auf WORMS (World Register of Marine Species)

Anarchias seychellensis

Channomuraena vittata

(c) Sylvain Le Bris

Gebänderte Muräne (Channomuraena vittata)

(c) jrschappert

Große Tigermuräne (Scuticaria tigrina)

(c) Aldo Alfonso Zavala Jiménez

Große Tigermuräne (Scuticaria tigrina)

(c) David R

Große Tigermuräne (Scuticaria tigrina)

(c) Franca Wermuth

Große Tigermuräne (Scuticaria tigrina)

(c) Sylvain Le Bris

Scuticaria tigrina

Uropterygius fasciolatus

(c) Mark Rosenstein

Uropterygius fasciolatus

(c) Mark Rosenstein

Nadelzahnmuräne (U. macrocephalus )

(c) Héctor Alejandro Hernández Castellanos

Uropterygius micropterus

(c) Jack Christie

Uropterygius polyspilus

(c) David R

Uropterygius polyspilus

(c) David R

Uropterygius versutus

(c) Alberto Alcalá

Uropterygius versutus

(c) fernando0c

Uropterygius xanthopterus

(c) Carmelo López Abad

Uropterygius xanthopterus

Muränen im Aquarium halten

Die Haltung von Muränen im Aquarium ist anspruchsvoll und erfordert viel Platz, geeignete Versteckmöglichkeiten und eine abwechslungsreiche Ernährung. Muränen sind Raubfische, die sich ausschließlich von Fleisch ernähren.

Aquariumgröße:

-

Die benötigte Aquarien-Größe hängt von der Art und der Größe der Muräne ab.

-

Kleinere Arten können in Aquarien ab 450 Liter Fassungsvermögen gehalten werden.

-

Größere Muränen benötigen ein Becken mit mindestens 1000 Litern Fassungsvermögen.

-

Sehr große Muränenarten benötigen Becken, mit mehreren 1000 Litern Volumen, wie sie in öffentlichen Aquarien vorkommen.

Einrichtung:

-

Das Aquarium sollte mit Steinenaufbauten eingerichtet werden, die es den Muränen ermöglichen, sich in Felsspalten und Höhlen zurückzuziehen.

-

Das Aquarium muss sehr gut gesichert sein, da die Tiere durch jede noch so kleine Spalte schlüpfen können.

Ernährung:

-

Muränen sind Fleischfresser und sollten eine abwechslungsreiche Ernährung erhalten, die auf die jeweilige Art abgestimmt sein sollte.

-

Da Muränen meist nachaktiv sind, muss die Fütterung vielleicht sogar während der Dunkelphase durchgeführt werden. Nach Gewöhnung lassen sich die meisten Muränen aber auch tagsüber zur Fütterung blicken.

-

Muränen müssen nicht täglich gefüttert werden. Je nach Art reichen 2 bis 5 Fütterungen pro Woche

-

Da Muränen viel fressen und mit ihren Ausscheidungen das Wasser dementsprechend stark belasten, benötiget man bei der Muränen-Haltung eine effektive Filterung des Beckenwassers (Abschäumer, Vliesfilter, Phosphat-Filter, etc.).

.jpg)

Netzmuräne im Zoo Leipzig. Das Becken ist mit vielen Spalten und Höhlen ausgestattet, was den Tieren genügend Versteckmöglichkeiten bietet.

Sternfleckmuränen im Aquarium du Limousin

(Limoges, Frankreich)

Muränen im Portrait:

Im folgenden Abschnitt stellen wir einige Muränenarten, die für die Haltung im Aquarium geeignet sind genauer vor.

Drachenmuräne

Enchelycore pardalis

Die Drachenmuräne (Enchelycore pardalis) oder Panthermuräne ist eine auffallend bunte Art der Muränen (Muraenidae). Sie kommt im Indopazifik von Réunion bis nach Südjapan, Südkorea, Hawaii und Neukaledonien vor.

Drachenmuräne (Enchelycore pardalis)

Drachenmuräne (Enchelycore pardalis)

(c) Sara Thiebaud

Merkmale:

Die maximal 90 Zentimeter lang werdenden Fische besitzen einen kräftigen Körper mit einem auffallend hohen Flossensaum. Der Kiefer ist langgestreckt und gebogen. So bleiben auch bei geschlossenem Maul immer die Zähne in der Mitte des Kiefers sichtbar. Über ihren Augen tragen sie je ein fleischiges „Horn“, die aus Verlängerungen der hinteren Nasenlöcher gebildet wurden. Wie bei allen Muränen sind ihre vorderen Nasenlöcher röhrenartig verlängert. Die Färbung der Fische ist je nach Herkunft der Tiere unterschiedlich und ändert sich auch im Verlauf des Lebens. Durch die rote bzw. orange Grundfärbung, die einzigartig unter den Muränen ist, ist sie von allen anderen Muränenarten gut zu unterscheiden. Auf der rötlichen Grundfärbung zeigen die Fische ein Muster von weißen, dunkel umrandeten Flecken. Ältere Tiere bekommen zusätzlich ein Muster brauner Streifen.

Verbreitung:

Drachenmuränen leben versteckt, in Korallenriffen bis in 60 Metern Tiefe. Sie ernähren sich von kleineren Fischen.

Drachenmuräne (Enchelycore pardalis)

(c) David R

Drachenmuräne (Enchelycore pardalis)

(c) bananyasan_0728

Drachenmuräne (Enchelycore pardalis)

(c) Sara Thiebaud

Sternfleckenmuräne

Echidna nebulosa

Die Sternfleckenmuräne oder Sternmuräne ist eine auffallend bunte Art der Muränen (Muraenidae). Sie halten sich vor allem in flachen Lagunen, in Außenriffen und auf Riffdächern auf. Dort verlassen sie gelegentlich das Wasser um von einem Gezeitentümpel zum anderen zu gelangen. Die Sternfleckenmuräne ist die am häufigsten zu aquaristischen Zwecken importierte Muräne.

%20Glen%20Whisson_edited.jpg)

Echidna nebulosa (c) Glen Whisson

Echidna nebulosa (c) Pauline Walsh Jacobson

Merkmale:

Sternfleckenmuränen werden bis 75 Zentimeter lang. Sie sind mit breiten, unregelmäßigen weißen und schwarzen Streifen gezeichnet. Die schwarzen Streifen können an den Seiten unterbrochen sein. Über diesem Muster liegen kleine gelbe Flecken, die zu dem deutschen Namen der Tiere geführt haben. Die Augen sind gelb. Äußere Geschlechtsunterschiede gibt es nicht, bei männlichen Tieren sind die Zähne allerdings spitzer als die der Weibchen. Sternfleckenmuränen haben 121 bis 123 Wirbel.

Verbreitung:

Die Sternfleckenmuräne lebt im Roten Meer und im gesamten tropischen Indopazifik von Ostafrika bis nach Hawaii, nördlich bis zum südlichen Japan und südlich bis zur Lord-Howe-Insel. Im östlichen Pazifik kommen sie vom südlichen Baja California bis zum nördlichen Kolumbien vor.

Lebensweise:

Sternfleckenmuränen leben in flachen Fels- und Korallenriffen, in Lagunen und anderen Flachwasserbereichen bis in Tiefen von 10 bis 15 Metern. Sie ernähren sich vor allem von Krebstieren, darunter auch von wehrhaften Fangschreckenkrebsen. Um Krabben zu erbeuten, verlassen Sternfleckenmuränen auch das Wasser. Sternfleckenmuränen wechseln im Laufe ihres Lebens das Geschlecht. Nach Eintritt der Geschlechtsreife sind sie zunächst weiblich und wandeln sich im Alter in Männchen um. Dabei wechselt auch die Bezahnung und die Ernährungsweise. Die Zähne der Männchen sind länger, haben gesägte Kanten und sind damit besser für den Fischfang geeignet. Die Fortpflanzungsbiologie der Muränen ist unbekannt.

Echidna nebulosa (c) Claire Goiran

Echidna nebulosa (c) Dawn Goebbels

Echidna nebulosa (c) Cricket Raspet

Echidna nebulosa (c) joseph_dibattista

Echidna nebulosa (c) Marek Koszorek

Echidna nebulosa (c) Dawn Goebbels

Echidna nebulosa (c) tristanksmith

Echidna nebulosa (c) smmcdonald

Echidna nebulosa (c) uwkwaj

Mittelmeer-Muräne

Muraena helena

Die Mittelmeer-Muräne ist ein versteckt lebender, nachtaktiver Räuber aus der Familie der Muränen (Muraenidae). Der schwedische Naturforscher Carl von Linné beschrieb Muraena helena erstmals im Jahre 1758.

Muraena helena (c) josepvilanova

%20Ana%20Ferro_edited.jpg)

Muraena helena (c) Ana Ferro

Merkmale:

Der Körper der Mittelmeer-Muräne ist länglich, seitlich abgeflacht und anterior komprimiert, was der Muräne ein schlangenartiges Aussehen verleiht. Ihr Kopf ist kurz, massiv und im dorsalen Profil erscheint er konvex. Muraena helena besitzt zwei Nasenlöcherpaare, welche hintereinander liegen und röhrenförmig sind. Die vorderen und hinteren Nasenlöcher sind durch Kanäle verbunden, in welchen Sinneszellen eingelagert sind, die den Tieren erlauben, Geruchsstoffe in höchst geringen Konzentrationen wahrzunehmen. Dies verleiht M. helena einen äußerst guten Geruchssinn. Ober- und Unterkiefer der Mittelmeer-Muräne sind gleich lang. Sie sind besetzt von langen, spitzen und kegelförmigen Zähnen. Die Kiemenöffnungen sind verengt und beschränken sich auf kleine, seitliche Öffnungen. Der Anus liegt leicht vor dem Mittelpunkt des Körpers. Das Seitenlinienorgan, mit welchem die Tiere Bewegungen wahrnehmen können, ist auf den Kopf konzentriert.

Die Färbung der Mittelmeer-Muräne ist sehr variabel und kann sich zwischen den einzelnen Individuen beträchtlich unterscheiden. Die Grundfarbe ist schokoladenbraun, mehr oder weniger dunkel, mit regelmäßigen schwarzen, gelben, cremefarbenen oder weißen Flecken. Die Kiemenöffnungen und die Mundwinkel sind schwarzrandig.

Die größte gefangene Mittelmeer-Muräne war 150 cm groß, jedoch erreicht Muraena helena normalerweise nur eine Länge von etwa 80–130 cm. Das schwerste je gefangene Tier wog 6,5 Kilogramm und das älteste je gefangene Tier hatte ein Alter von 38 Jahren. Normalerweise werden die Tiere etwa 12–15 Jahre alt. Um das Alter der Tiere zu bestimmen, können die Ohrsteine (Otolithen) herauspräpariert werden.

Verbreitung und Lebensraum:

Die Mittelmeer-Muräne hält sich vor allem in der Küstenregion auf.

Muraena helena ist im gesamten Mittelmeer, sowie im Ostatlantik von den Britischen Inseln bis zur Straße von Gibraltar verbreitet. Ihr Verbreitungsgebiet zieht sich weiterhin entlang der Küste von Marokko bis zum Golf von Guinea und umfasst außerdem die Kanaren, die Azoren, die Kapverdischen Inseln und Madeira.

Der Lebensraum der Mittelmeer-Muräne besteht vor allem aus felsigen Küsten mit vielen Spalten, Höhlen, Löchern und durch Überhänge oder Algen geschützte Stellen, welche ihr als Versteck dienen. Sie kommt im Flachwasser von wenigen Metern Tiefe bis zu einer Tiefe von 100–300 m vor. Nach Matic-Skoko et al. (2011) soll Muraena helena in noch tiefere Gewässer von unter 600 m vordringen, um dort zur Sommerzeit abzulaichen.

Karte oben: Verbreitung von Muraena helena orange hinterlegt

(Abbildung: A. Beuttner, verändert nach IUCN, 2017).

Verhalten:

Die Mittelmeer-Muräne ist tagsüber kaum aktiv und versteckt sich in Spalten oder Höhlen. Ihre aktive Zeit beginnt mit der Dämmerung, wenn sie auf Jagd geht. Sie ist dann auch außerhalb ihres Versteckes, freischwimmend anzutreffen. Muraena helena ist relativ standorttreu, sie hat jedoch meist mehrere Unterschlüpfe in ihrem Territorium, in denen sie sich zurückziehen kann.

Hält sich die Muräne in ihrem Versteck auf, so schaut meist nur ihr weit aufgerissenes Maul heraus. Dies wird häufig als aggressive Abwehrhaltung der Muräne fehlinterpretiert. In Wirklichkeit muss das Maul so weit geöffnet sein, um eine ausreichende Atmung zu gewährleisten, da durch die verengten Kiemenöffnungen die Atmung erschwert ist. Generell zeigt die Mittelmeer-Muräne ein sehr ruhiges Verhalten. Nur wenn sie stark bedrängt wird, hungrig ist oder sogar vom Menschen harpuniert wird, kann sie ein aggressives Verhalten zeigen.

Ernährung:

Muraena helena gilt in den felsigen, benthischen Lebensgemeinschaften als einer der Top-Prädatoren. Sie ernährt sich karnivor, wobei ihre hauptsächliche Beute aus Fischen (Osteichytes), aber auch aus Cephalopoden und Krebstieren besteht, die sie entweder als Lauerjäger oder durch aktive Suche erbeutet. Muraena helena schafft es auch mühelos große Beutetiere zu vertilgen. Die Mittelmeer-Muräne jagt normalerweise nachts und zieht sich am Tage in ihre Verstecke zurück. Jedoch wurde sie auch schon bei der Jagd am Tage beobachtet. Bei der Jagd verlässt sie sich kaum auf ihren Sehsinn, welcher nicht besonders gut ausgeprägt ist, sondern nimmt ihre Beute hauptsächlich durch ihren gut entwickelten Geruchssinn wahr.

Um Beutetiere aus Spalten zu bekommen, bedienen sich Muränen einer bestimmten Taktik. Sie bilden mit ihrem Körper einen Knoten, den sie als Widerlager nutzen. Damit stützen sie sich ab, um ihren Kopf, mitsamt der Beute hindurch zu ziehen. So sind sie auch in der Lage Stücke aus großen Beutetieren zu reißen, wenn diese zu groß sind, um sie komplett verschlucken zu können.

Fortpflanzung und Entwicklung:

Die Reproduktion der Mittelmeer-Muräne findet in der warmen Jahreszeit statt. Die Weibchen legen 5 – 5,5 mm große Eier ab, aus denen eine Leptocephalus-Larve schlüpft. Die Leptocephalus-Larve ist ein seitlich abgeflachtes, transparentes Larvenstadium, welches es nicht nur bei Muränen, sondern auch bei Aalen, beim Grätenfisch (Albula vulpes), bei Tarpunen (Gattung Megalops) und bei den Frauenfischen (Elopidae) gibt. Die Leptocephalus-Larve der Muräne ist jedoch einzigartig in ihrer Morphologie, denn bei Muränen zeigt schon das Larvenstadium reduzierte Brustflossen (Pectoralia), wohingegen bei anderen Aalen die Pectoralia erst im adulten Stadium reduziert sind. Das pelagische Larvenstadium von M. helena kann bis zu 2 Jahre andauern. Dabei verbleibt die Leptocephalus-Larve im Plankton. Die Larve kann außerdem mit minimaler metabolischer Verstoffwechselung zu einer beachtlichen Größe heranwachsen.

Mit drei bis zehn Jahren und einer Größe von etwa 80 cm wird die Mittelmeer-Muräne geschlechtsreif, paart sich und wandert dann von der Küste weg in eine Tiefe von unter 600 m, um dort abzulaichen.

Feinde:

Muraena helena gilt als einer der Top-Prädatoren und steht sehr weit oben in der Nahrungskette. Sie besitzt dadurch kaum natürliche Feinde. Dennoch können ihr größere Raubfische wie z. B. große Haiarten gefährlich werden. Außerdem stellt der Mensch eine nicht zu unterschätzende Bedrohung dar, da M. helena zuweilen als Speisefisch verwendet wird oder auch als Beifang endet.

Mensch und Muräne:

Im antiken Rom war Muraena helena ein äußerst beliebter Speisefisch. Heutzutage hat sie jedoch einen eher geringen Stellenwert als Speisefisch. Sie wird manchmal gekocht, gebraten oder gebacken angeboten. Die Haut der Mittelmeer-Muräne kann zu Leder verarbeitet werden. Außerdem wird M. helena gerne in öffentlichen Aquarien gehalten.

Aufgrund der geringfügigen Verwendung der Mittelmeer-Muräne in Fischerei und zu Ausstellungszwecken ist diese keiner größeren Bedrohung ausgesetzt.

Der Biss einer Mittelmeer-Muräne ist entgegen weitläufiger Meinungen nicht giftig. Muraena helena besitzt keine Giftzähne oder Giftdrüsen in der Mundhöhle. Dennoch ist der Biss einer Muräne nicht ganz ungefährlich, da es durch Verunreinigung der Bisswunde durch z. B. Hautschleim oder Speichel der Muräne zu Sekundärinfektionen kommen kann.

Das Blut der Muränen enthält, wie das Blut aller Aalartigen giftige Proteine. So muss das Fleisch, wenn es verzehrt werden soll, auf mindestens 75 °C erhitzt werden.

Im antiken Rom wurden Muränen als beliebte Speisefische in großen Stückzahlen in Aquarien gehalten. Mit ihrer Haltung werden viele Anekdoten verbunden, in welchen oft die Extravaganz der Besitzer dieser Tiere thematisiert wird. Höchstwahrscheinlich war Muraena helena die am häufigsten gehaltene Muränenart. Sie gilt als anpassungsfähigste Art der Felsküste und die damaligen Beschreibungen einer aalförmigen Gestalt, ohne Flossen und Kiemen, passen am ehesten zur Mittelmeer-Muräne, mit ihren vollständig reduzierten Brust- und Bauchflossen und den restlichen zum Flossensaum verwachsenen Flossen, sowie den verengten Kiemenspalten.

Muraena helena (c) Dennis Rabeling

Muraena helena (c) frahome

Muraena helena (c) Sylvain Le Bris

Muraena helena (c) Bernat Espigulé

Muraena helena (c) einhornkuecken

Muraena helena

(c) Falk Viczian Solarboot-Projekte gGmbH

Muraena helena (c) João Pedro Silva

Muraena helena (c) Susanne Spindler

Muraena helena (c) Dennis Rabeling

Muraena helena (c) Sylvain Le Bris

Muraena helena (c) luismartinezartola

Muraena helena (c) Frédéric Ducarme

Nasenmuräne

Rhinomuraena quaesita

Die Nasenmuräne (Rhinomuraena quaesita) oder Geistermuräne ist wohl die auffälligste Art der Muränen (Muraenidae).

Nasenmuränen besitzen einen äußerst langen, schlanken Körper von bis zu 1,2 Meter Länge, wobei Jungtiere bis zu einer Länge von 65 Zentimeter schwarz sind. Die vorderen Nasenlöcher enden in blattähnlichen Auswüchsen, die hinteren Nasenlöcher enden über den Augen. Am Unterkiefer tragen sie drei bartelähnliche Auswüchse. Männchen sind leuchtend blau, Flossensaum, Schnauze, Augen und After sind gelb gefärbt. Nasenmuränen waren die ersten Muränen, bei denen ein Geschlechtswechsel festgestellt wurde.

Rhinomuraena quaesita (c) caleidoskopable

%20Kai%20Squires_ed.jpg)

Rhinomuraena quaesita (c) Kai Squires

Farbwechsel:

Die Nasenmuräne tritt als einzige Muränenart in drei sehr auffälligen Farbphasen auf. Umfangreiche Untersuchungen in den 1970er Jahren haben gezeigt, dass die schwarzen Exemplare juvenile Männchen, die blauen adulte Männchen und die gelb gefärbten Exemplare geschlechtsreife Weibchen sind. Die Tiere wandeln sich im Laufe ihres Lebens von Schwarzgelb über Blau zu Reingelb um, wobei die erste Umwandlung etwa bei einer Körperlänge von etwa 95 cm stattfindet. Die Jungtiere wurden früher als eigene Art "Schwarze Nasenmuräne" beschrieben.

Lebensraum und Verbreitung:

Nasenmuränen leben versteckt in Korallenriffen, aber auch in Geröllfeldern und sandigen Lagunen bis in 50 Meter Tiefe, wobei nur der Kopf aus ihrer Höhle herausragt. Sie sondern einen besonders stark klebenden Schleim ab, mit dem sie in sandigen Substraten Wohnhöhlen stabilisieren. Diese Höhlen oder Röhren graben sie jedoch nicht selbst, sondern übernehmen sie von anderen Tieren.

Nasenmuränen kommen im Indopazifik von Ostafrika bis nach Südjapan, den Marshallinseln und Französisch-Polynesien vor.

Nahrung:

Nasenmuränen ernähren sich hauptsächlich von kleinen Krebsen und Fischen. Sie sind Lauerjäger, ohne jedoch dabei besonders aggressiv vorzugehen. Das Riechvermögen der Nasenmuränen scheint extrem gut ausgeprägt zu sein.

Nasenmuränen in Aquarienhaltung:

Da eine erfolgreiche Nachzucht von Nasenmuränen in menschlicher Obhut noch nicht gelungen ist, werden Nasenmuränen für die Haltung in Aquarien praktisch ausschließlich der freien Natur entnommen. Dabei wurden häufig auch umstrittene Fangtechniken, wie zum Beispiel der Giftfang, eingesetzt, welcher die Tiere erheblich schädigen kann. Solche Fangtechniken gehören heutzutage glücklicherweise meist der Vergangenheit an. Die Lebensdauer derart gefangener Muränen in Aquarien ist deshalb meist sehr gering. Im Vivarium des Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe wurden bereits die erfolgreiche Eiablage und Befruchtung von Nasenmuränen beobachtet. Um die Tiere wirklich artgerecht zu halten, erfolgreich zu züchten und ihnen eine natürliche Geschlechtsumwandlung zu ermöglichen, bedarf es jedoch noch weiterer Forschungen und Untersuchungen.

Rhinomuraena quaesita (c) uwkwaj

Rhinomuraena quaesita (c) Matthew Bokach

Rhinomuraena quaesita (c) aspearton

%20Adrie%20Rolloos_.jpg)

%20cmarmotte_edit.jpg)

Muraena helena (c) frahome

Rhinomuraena quaesita (c) cmarmotte

Rhinomuraena quaesita (c) Sylvain Le Bris

%20Rafi%20Amar_edit.png)

Rhinomuraena quaesita (c) Rafi Amar

Rhinomuraena quaesita (c) Ron Greer

%20CORDENOS%20Thier.png)

Rhinomuraena quaesita (c) CORDENOS Thierry

Rhinomuraena quaesita (c) caleidoskopable

Rhinomuraena quaesita (c) Damien Brouste

Rhinomuraena quaesita (c) aspearton

Rhinomuraena quaesita (c) Francois Libert

%20agardner2_edit.jpg)

Rhinomuraena quaesita (c) agardner2

Rhinomuraena quaesita (c) Dan Schofield

Rhinomuraena quaesita (c) Ron Greer

Rhinomuraena quaesita (c) terence zahner

Rhinomuraena quaesita (c) terence zahner

Rhinomuraena quaesita

(c) Pauline Walsh Jacobson

Rhinomuraena quaesita (c) uwkwaj

Rhinomuraena quaesita (c) Tony Strazzari